Die Geschichte von Kolberg – von der Salzsiedlung zur Kurstadt an der Ostsee

Kolberg (Kołobrzeg) zählt zu den ältesten Siedlungskernen an der pommerschen Küste. Seine Wurzeln reichen 1200 Jahre zurück in die Vorpiastenzeit des 7. und 8. Jahrhunderts. Damals besiedelten slawische Stämme die Region, lange bevor die polnische Piasten-Dynastie ihren Machtbereich bis an die Ostsee ausdehnte. Die Stadt vollzog eine radikale Wandlung von der frühmittelalterlichen Salzsiederei über das Bistum im Jahr 1000 bis zur preußischen Festung und zum heutigen Sole-Heilbad.

Anfänge und das „weiße Gold“

Der Ursprung liegt auf der heutigen Salzinsel (Wyspa Solna). Hier sprudelten Solequellen an die Oberfläche, die bereits im 7. Jahrhundert eine dauerhafte Besiedlung ermöglichten. Die Bewohner gewannen Salz durch das Sieden des Quellwassers. Da Salz das einzige Mittel war, um Lebensmittel lange haltbar zu machen, gelangte der Ort früh zu Wohlstand und überregionaler Bekanntheit.

Zum Schutz der Produktion entstand im 9. Jahrhundert etwa vier Kilometer landeinwärts im heutigen Budzistowo (Alt-Kolberg) eine befestigte Burg (gród). Archäologische Funde belegen die weite Vernetzung der Bewohner. Neben Salz verarbeiteten Handwerker Eisen, Geweih und Bernstein. Bruchstücke skandinavischer Herkunft zeigen zudem, dass Kolberg bereits vor über tausend Jahren ein Anlaufpunkt für Schiffe der Wikinger war.

Das salzige Bistum der Piasten

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts nahmen Truppen unter Mieszko I. die Siedlung ein. Sein Nachfolger, Bolesław der Tapfere, gründete im Jahr 1000 während des Gnesener Kongresses ein eigenes Bistum für den Ort. Die Chronik des Thietmar von Merseburg überliefert dafür den Namen ecclesia Salsae Cholobergiensis – die Kirche des salzigen Kolberg. Ein kirchenpolitischer Paukenschlag, mit dem der Ort rechtlich auf einer Stufe mit Machtzentren wie Krakau oder Breslau stand.

Die christliche Ära währte jedoch kaum ein Jahrzehnt. Der erste Bischof Reinbern verfolgte eine konfrontative Missionierung und ließ slawische Heiligtümer zerstören. Ein Bericht schildert, wie er gesalbte Steine ins Meer warf, um das Wasser rituell von „Dämonen“ zu säubern. Diese Angriffe auf slawische Glaubensvorstellungen führten zu einem Aufstand. Die Bevölkerung kehrte zu ihren alten Kulten zurück, Reinbern floh und das Bistum brach zusammen.

Stadtrecht und Verlegung an die Küste

Nach dem Zusammenbruch des Bistums blieb Kolberg über ein Jahrhundert lang ein eigenständiges slawisches Zentrum. Erst um 1108 gliederte Bolesław III. Schiefmund den Ort wieder in das polnische Reich ein. In den folgenden Jahrzehnten wechselten die Machtverhältnisse häufig zwischen regionalen Herzögen, dänischen Königen und dem Heiligen Römischen Reich.

Am 23. März 1255 erhielt die Stadt schließlich das Stadtrecht nach dem Lübecker Vorbild. Diese Neugründung brachte den Bürgern weitreichende Freiheiten wie das Recht auf Fischfang, Landbesitz und eine Steuerbefreiung für die ersten fünf Jahre.

Mit diesem Rechtsakt veränderte sich das Gesicht Kolbergs. Die neue Planstadt entstand direkt an der Ostseemündung. Die alte Burg im Hinterland verlor ihre Funktion, blieb aber als „Altstadt“ erhalten. Grabungen in Budzistowo legten dort später die Fundamente der Peter-und-Paul-Kirche sowie die Reste einer Benediktinerinnenabtei frei.

Aufstieg zur Hansestadt

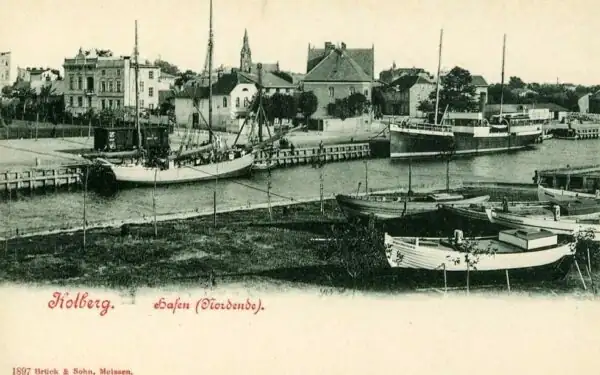

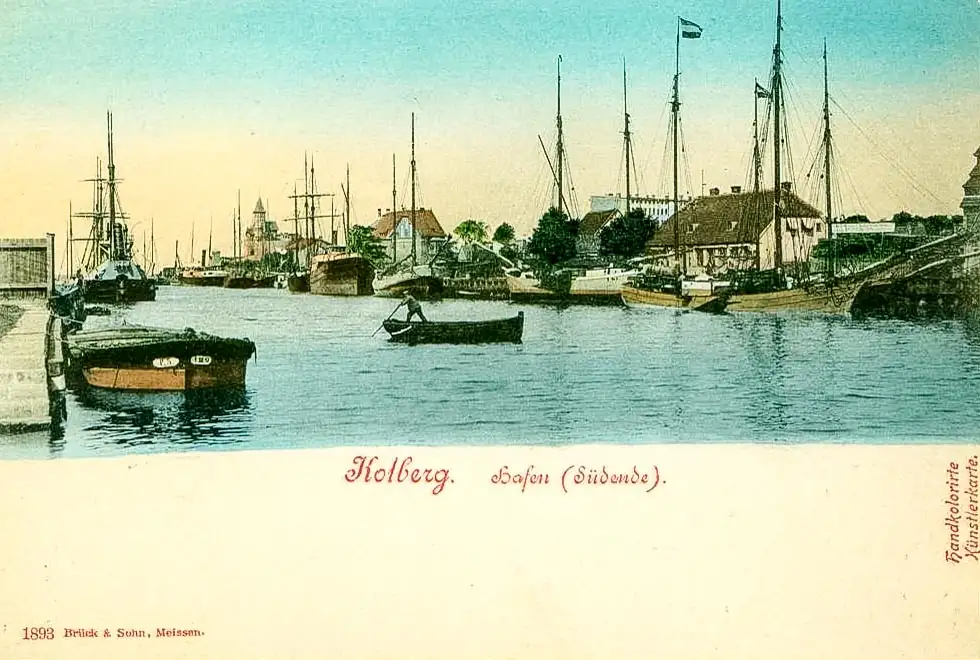

Mit der Verleihung des Stadtrechts setzte eine starke Zuwanderung aus westlich gelegenen Gebieten wie Lübeck und Greifswald ein. Kaufleute und Handwerker brachten ihr Wissen und ihre Handelskontakte mit, die den Aufstieg beschleunigten. Über die Mündung der Persante (Parsęta) gelangten Getreide, Holz und Salz auf die Schiffe, um gegen westliche Tuche, Gewürze und Wein getauscht zu werden. Die Stadt schützte diesen Reichtum mit massiven Mauern und Wassergräben.

Der Aufschwung war mit einer gezielten Verdrängung der slawischen Bevölkerung verbunden. Im Zuge der Germanisierung verloren sie ihre politische Mitsprache. Im 16. Jahrhundert wurde polnischen Handwerkern der Zugang zu den Zünften und damit die rechtliche Grundlage für eine selbstständige Arbeit systematisch verwehrt.

Vom Handelsplatz zum Bollwerk an der Küste

Im 17. Jahrhundert verlor Kolberg seinen Charakter als offene Handelsstadt. Nach der schwedischen Besetzung im Dreißigjährigen Krieg fiel der Ort 1653 an Brandenburg. Die neue Herrschaft baute die Stadt zur Festung aus. Massive Wälle und Bastionen umschlossen fortan den Ort; sogar der Leuchtturm wurde als Beobachtungsposten einbezogen.

Seine Wehrhaftigkeit bewies Kolberg 1807 während der Napoleonischen Kriege. Die preußischen Verteidiger unter August von Gneisenau hielten der Belagerung stand, obwohl die französische Armee fast dreimal so viele Soldaten aufbot. Diese Episode wurde später im Dritten Reich für den Propagandafilm „Kolberg“ instrumentalisiert. Für die Stadtgeschichte sollte dieser Mythos noch fatale Folgen haben.

Vom Kurort zur Moderne

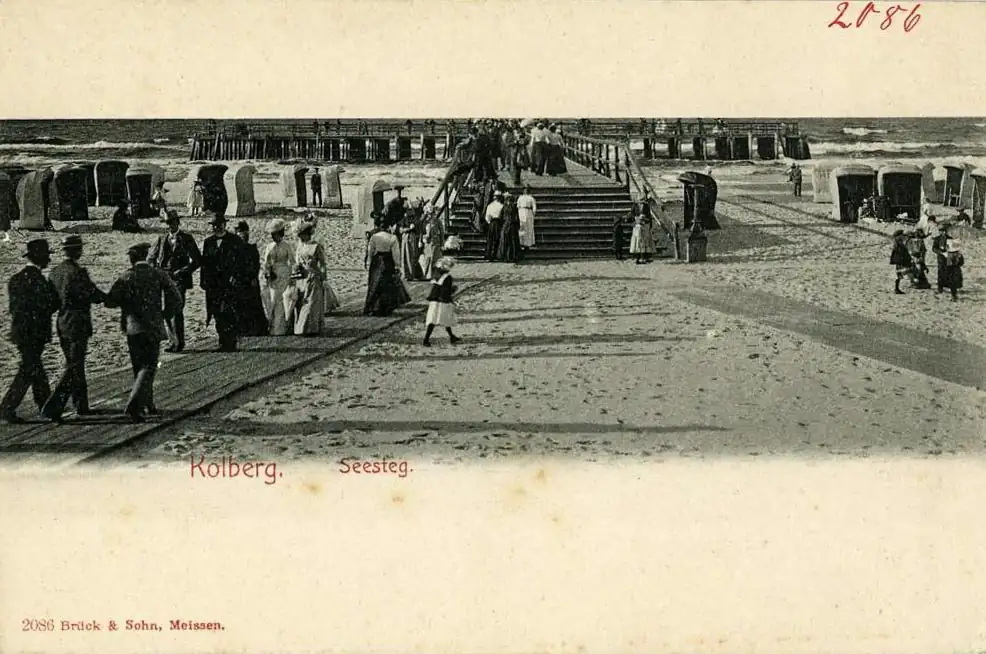

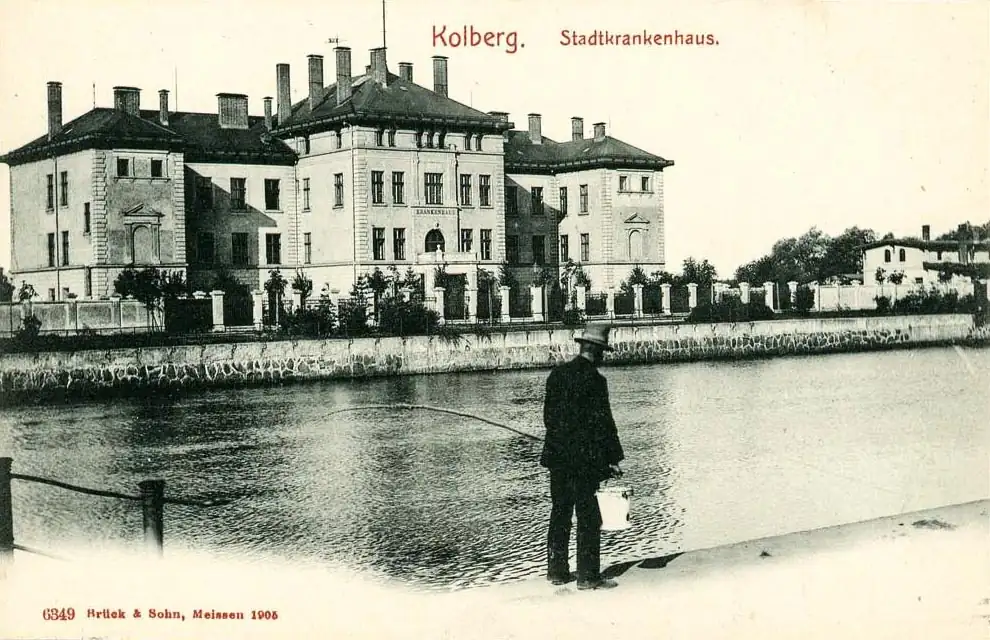

Nachdem die Stadt im Jahr 1872 ihren einengenden Status als Festung offiziell verloren hatte, begann eine Phase des rasanten zivilen Wachstums. Zwar existierten bereits seit 1830 erste Betriebe für Sol- und Moorbäder, doch erst der Abriss der Verteidigungsanlagen schuf den nötigen Raum für eine prachtvolle Kurarchitektur. Die natürliche Sole mit ihren hohen Anteilen an Brom, Jod und Eisen bildete die medizinische Grundlage für diesen Aufschwung, der im Bau des monumentalen Kurhauses im Jahr 1899 gipfelte. Kolberg entwickelte sich daraufhin zu einem der führenden Seebäder an der Ostseeküste, was durch den Anschluss an das Eisenbahnnetz nach Stettin und Danzig sowie durch eine moderne städtische Infrastruktur mit Gasbeleuchtung und Wasserleitungen unterstützt wurde.

Die Blütezeit des Tourismus erlebte mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen jähen Bruch, als das Militär die Sanatorien und Hotels in Lazarette für verwundete Soldaten umfunktionierte. In der Zeit zwischen den Weltkriegen kehrten zwar die Badegäste zurück, doch die Stadt erreichte nicht mehr ganz den mondänen Glanz der Kaiserzeit.

Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, Neuanfang und Wiederaufbau

Im Frühjahr 1945 wurde Kolberg erneut zum Schauplatz einer Katastrophe. Der Einsatz von Artillerie und Raketenwerfern durch die 1. polnische Armee und die sowjetischen Verbände legte 90 Prozent der Bausubstanz in Trümmer. Auch architektonische Wahrzeichen wie die gotische Marienkirche erlitten bei diesem finalen Beschuss schwerste Schäden.

Am 18. März 1945 endete die Ära des deutschen Kolbergs. Unmittelbar nach den Kämpfen fand an der Küste die symbolische „Vermählung Polens mit der Ostsee“ statt, bei der ein polnischer Soldat einen Ring in die Wellen warf.

Danach folgte unter dem Namen Kołobrzeg ein vollständiger Bevölkerungsaustausch. Die verbliebene deutsche Einwohnerschaft wurde vertrieben, während polnische Siedler, oft aus den verloren gegangenen Ostgebieten, in den Ruinen eine neue Heimat fanden.

Der Wiederaufbau unter sozialistischen Vorzeichen folgte funktionalen Prioritäten. Im Kurviertel entstanden wuchtige Sanatorien und Wohnblöcke, während das historische Zentrum im Schatten der zerbombten Marienkirche jahrzehntelang brach lag.

In dieser Zeit etablierte sich die Stadt als Austragungsort des „Festivals des Soldatenliedes“. Diese Großveranstaltung zog jährlich Zehntausende Besucher an und festigte den Ruf Kolbergs als Zentrum für Massentourismus und Kurwesen innerhalb der Volksrepublik. Doch erst nach dem politischen Umbruch 1989 begann die schrittweise Rekonstruktion der historischen Altstadt, in der man heute versucht, das mittelalterliche Straßenraster mit moderner Architektur zu füllen.

Auf Spurensuche im heutigen Kolberg

Wer heute durch Kołobrzeg geht, sieht eine Stadt, die ihre Brüche nicht mehr versteckt. Ein Rundgang führt unweigerlich zu den Sehenswürdigkeiten Kolbergs wie dem neugotischen Rathaus, das den Krieg fast wie durch ein Wunder überstand, oder zum Leuchtturm, der auf den Fundamenten der alten preußischen Forts steht.

In den Museen der Stadt dokumentieren Originalexponate den Weg von der Festung zum Kurort. Besonders greifbar bleibt die Geschichte an den erhaltenen Bastionen, die heute als grüne Aussichtspunkte den Hafen säumen.