Die Geschichte von Danzig – von Gründung, Machtwechseln und Identität

Danzig, das heutige Gdańsk, ist eine Stadt, deren Geschichte untrennbar mit ihrer strategisch wichtigen Lage an der Mündung der Weichsel in die Ostsee verbunden ist. Diese geografische Position machte sie zu einem entscheidenden Handelsknotenpunkt und zugleich zu einem begehrten Objekt für verschiedene regionale Mächte. Die Geschichte Danzigs spiegelt wie kaum eine andere die Vielschichtigkeit Europas – von slawischen Siedlungen über den Aufstieg im Hansehandel bis zu Zeiten polnischer und preußischer Herrschaft. Auch im 20. Jahrhundert spielte die Stadt eine zentrale Rolle in der europäischen Geschichte.

Auf dieser Seite erfährst du alles Wichtige zur Geschichte Danzigs – kompakt und gut verständlich erklärt.

Die Entstehung Danzigs – Früheste Spuren und Gründung (9.-10. Jahrhundert)

Archäologische Zeugnisse einer frühen Besiedlung

Die Ursprünge Danzigs reichen weit in die Vergangenheit zurück, lange bevor die Stadt formell gegründet wurde. Spuren menschlicher Besiedlung im heutigen Stadtgebiet lassen sich bis in die Bronzezeit, etwa 2500–1700 v. Chr., datieren, was auf eine sehr alte Präsenz von Menschen hinweist. Archäologische Ausgrabungen in den 1970er Jahren, insbesondere unter dem Rechtstädtischen Rathaus, legten Überreste slawischer Siedlungen aus dem 8. bis 11. Jahrhundert frei. Dies belegt, dass dieser Bereich das wahrscheinlich älteste kontinuierlich besiedelte Gebiet war. Die dendrochronologische Datierung von Bauhölzern aus der frühesten mittelalterlichen Siedlung zeigt, dass Bäume bereits um 930 n. Chr. gefällt wurden, was eine präzise Zeitlinie für die ersten Strukturen liefert. Anfänglich war diese Siedlung ein Dorf, dessen Bewohner hauptsächlich von Landwirtschaft und Fischfang lebten. Doch ihre vorteilhafte Lage an der Weichselmündung ermöglichte es ihr, sich bereits im frühen 10. Jahrhundert zu einem wichtigen Handelszentrum zu entwickeln.

Die Piasten und der Aufstieg zum strategischen Handelsort

Die formelle Gründung der Stadt wird dem polnischen Herrscher Mieszko I. zugeschrieben, der in den 980er Jahren eine Festung an dieser Stelle errichtete. Dieser Schritt war strategisch bedeutsam, da er den polnischen Staat der Piasten-Dynastie direkt mit den wichtigen Handelsrouten der Ostsee verband. Die Entwicklung des Ortes erhielt weiteren Auftrieb durch den Niedergang von Truso, einem bedeutenden Handelsplatz der Wikingerzeit östlich des Weichseldeltas, wodurch Gdańsk als regionales Handelszentrum aufsteigen konnte. Die Entstehung Danzigs ist somit ein vielschichtiger historischer Prozess, der von prähistorischer Besiedlung über die Entwicklung eines slawischen Dorfes bis hin zur strategischen Formalisierung als polnische Festung und Handelszentrum im späten 10. Jahrhundert reicht. Die Handlungen Mieszko I. stellen dabei eine politische und strategische Etablierung dar, die die bestehende Siedlung in den polnischen Einflussbereich integrierte.

Die erste schriftliche Erwähnung und die Anfänge des Christentums

Die erste schriftliche Erwähnung Danzigs findet sich in der „Vita Adalberti“ (Leben des Heiligen Adalbert), verfasst um 999 n. Chr. Sie beschreibt, wie der Heilige Adalbert von Prag im Jahr 997 die Bewohner von „urbs Gyddannyzc“ taufte und die Stadt als Grenze zwischen dem „großen Reich des Herzogs und dem Meer“ beschrieb. Diese Erwähnung gilt oft als erste offizielle Dokumentation der Stadt und war Anlass für die Feierlichkeiten zum tausendjährigen Bestehen im Jahr 1997.

Archäologische Funde belegen auch eine frühe Christianisierung Danzigs. Die Entdeckung eines christlichen Friedhofs aus dem 10. Jahrhundert unter dem Chor der heutigen St. Katharinenkirche in der Altstadt deutet darauf hin, dass die Stadt zu dieser Zeit bereits christlich war. Da Friedhöfe in jener Epoche typischerweise mit Kapellen oder Kirchen verbunden waren, stützt dieser Fund die Annahme, dass St. Katharinen die älteste Kirche Danzigs ist. Von Anfang an war der Ort als entscheidendes Tor für den polnischen Einfluss und Handel an der Ostsee konzipiert, ein wiederkehrendes Thema, das sein politisches Schicksal im Laufe der Geschichte prägte.

Frühe mittelalterliche Entwicklung und Machtwechsel (11.-13. Jahrhundert)

Die Samboriden und der Aufstieg Danzigs im Mittelalter

Nach dem Tod Bolesław Chrobrys im Jahr 1025 geriet der Ort allmählich unter die Kontrolle des lokalen Fürstengeschlechts der Samboriden, die in der Danziger Burg residierten und zunehmend Autonomie von der direkten polnischen Herrschaft beanspruchten. Polen verlor Ende des 11. Jahrhunderts die Kontrolle über Pommerellen (einschließlich Danzig), gewann sie jedoch im 12. Jahrhundert unter dem Piastenherzog Bolesław III. Schiefmund (zwischen 1112 und 1116) zurück, der Umgestaltungen der bestehenden Festung veranlasste. Während der feudalen Zersplitterung Polens blieben die pommerellischen Herzogtümer unter der Kontrolle von Statthaltern der Samboriden-Dynastie, wie Mestwin I. (1207–1220), Swietopelk II. (1215–1266) und Mestwin II. (1271–1294), die ihre regionale Autonomie ausbauten.

Bereits 1148 wurde Danzig in Dokumenten als Hauptstadt des pommerellischen Fürstentums mit einem lebhaften Hafen erwähnt, was seine wachsende Bedeutung unterstreicht. Die günstige Lage an der Weichselmündung sicherte ein rasches Wachstum als Handelszentrum. Die lokale Bevölkerung war in vielfältigen Wirtschaftszweigen tätig, darunter Fischfang, Bernsteinverarbeitung, Metallgewinnung und Handwerke wie Metallverarbeitung und Schuhmacherei.

Stadtentwicklung und deutsches Stadtrecht

Ein entscheidender Schritt in der städtischen Entwicklung war die Verleihung des Lübischen Stadtrechts. Um 1235, mit geschätzten 2.000 Einwohnern, erhielt Danzig von Swietopelk II. das Lübische Stadtrecht. Diese Autonomie-Charta, die der Lübecks ähnelte, zog Kaufleute aus anderen Hansestädten wie Lübeck und Bremen an, die sich nach 1257 in der Stadt niederließen. Im Jahr 1263 verlieh Herzog Świętopełk II. der aufstrebenden Marktsiedlung formell das Stadtrecht nach Lübischem Recht, wodurch ihr rechtlicher Rahmen gefestigt wurde. Bis 1271 sprach Herzog Mestwin II. die in der Stadt ansässigen Lübecker Kaufleute als seine „treuen Bürger aus Deutschland“ an, was auf eine wachsende und anerkannte deutsche Kaufmannspräsenz in Danzig hindeutet. Die Verleihung von Stadtrechten förderte das Wachstum der Stadt, doch die ständige Rivalität externer Mächte um die Kontrolle über Danzig war eine wiederkehrende Herausforderung.

Machtvakuum, Konflikte und der Aufstieg des Deutschen Ordens

Die Herrschaft der Samboriden endete 1294 mit dem Tod Mestwins II. ohne männliche Erben, woraufhin Danzig gemäß dem Vertrag von Kempen an den polnischen König Przemysł II. fiel und somit wieder mit dem Königreich Polen vereint wurde. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts geriet die Region jedoch in einen Krieg zwischen Polen und der Mark Brandenburg. Als die Truppen des polnischen Königs Władysław I. Danzig nicht von einer brandenburgischen Belagerung befreien konnten, bat der pommerellische Richter der Stadt, Bogusza, den Deutschen Ritterorden um Hilfe. Im Jahr 1308 übernahm der Deutsche Orden die Kontrolle über die Stadt. Primärquellen berichten von einem Massaker, das der Orden an der lokalen Bevölkerung verübte, wobei die Zahlen bis zu 10.000 Opfer reichen.

Obwohl die genaue Opferzahl in der modernen Forschung umstritten ist, besteht Konsens darüber, dass ein Massaker von erheblichem Ausmaß stattfand. Diese Ereignisse wurden später von der polnischen Krone in päpstlichen Klagen gegen den Deutschen Orden verwendet. Der Orden festigte seinen Anspruch, indem er die Gebietsansprüche von Brandenburg für 10.000 Mark kaufte.

Beginn der Ordenszeit: Herrschaft und Stadtentwicklung

Dies leitete eine fast 150-jährige Herrschaft des Deutschen Ordens (1308/1309–1454) ein. Trotz ständiger Spannungen zwischen der freiheitsliebenden Bürgerschaft und dem Orden erlebte die Stadt in dieser Zeit eine rasche Entwicklung und ihre erste Blütezeit. Im Jahr 1343 verlieh der Orden Danzig das Kulmer Stadtrecht, das aus dem Magdeburger Stadtrecht hervorging. Die Übernahme durch den Deutschen Orden war ein entscheidender Wendepunkt, der Danzigs Entwicklung maßgeblich prägte und die Bühne für zukünftige polnisch-deutsche Konflikte bereitete.

Danzig als Hansestadt – Blütezeit und Autonomiebestrebungen (14.-15. Jahrhundert)

Aufstieg Danzigs zum Hanseknotenpunkt

Die Aufnahme Danzigs als Vollmitglied der Hanse im Jahr 1361 war ein Wendepunkt für die Stadt, der ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung maßgeblich prägte. Die Mitgliedschaft in diesem mächtigen Handelsbund verschaffte der Stadt nicht nur Zugang zu einem ausgedehnten Netzwerk, sondern stärkte auch seine Position gegenüber externen Mächten.

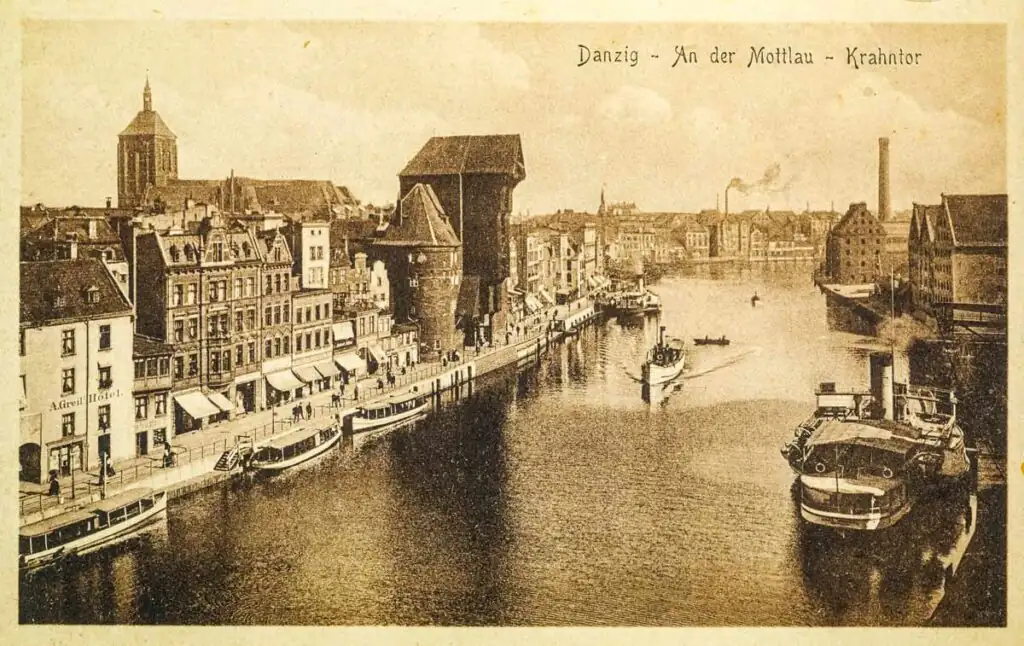

Danzig entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Handelsplätze der Hanse, insbesondere als Hauptausfuhrhafen für polnische und lettische Güter wie Weizen und Holz. Die Stadt war ein zentraler Umschlagplatz für den Ostseehandel, der Rohstoffe wie Wachs, Felle, Holz, Teer, Pech, Pottasche, Holzkohle, Honig, Hanf und Flachs aus dem weitläufigen Hinterland Polens und Russlands in den Westen (Flandern und England) transportierte. Im Gegenzug wurden Tuche und Fertigwaren nach Osten verschifft. Danzig spielte auch eine wichtige Rolle im Handel mit Metallen, insbesondere Kupfer und Eisen aus Schweden und den Karpaten. Die Stadt war ein „Tor“ für die Exporte Polen-Litauens, darunter Pelze, Holz, ungarisches Kupfer und polnisches Blei, und wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum größten Hafen im Ordensgebiet.

Wirtschaftlicher Aufschwung und kulturelle Blütezeit

Die Handelsrouten, in die Danzig eingebunden war, erstreckten sich über die gesamte Ostsee- und Nordseeregion. Obwohl die Route Reval-Lübeck-Brügge/Antwerpen als klassische Hanseroute gilt, war Danzig ein eigenständiger und wichtiger Knotenpunkt innerhalb dieses Netzwerks. Die Stadt leitete das preußisch-livländische „Quartier“ der Hanse, was ihre Bedeutung innerhalb des Bundes unterstreicht.

Die Hansezeit trug maßgeblich zur Entwicklung der Danziger Stadtverwaltung und Kultur bei. Die Stadt erlebte einen Aufschwung, der zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in die Infrastruktur führte. Die überaus reichen Patriziergeschlechter Danzigs verstanden es, ihre Privilegien immer wieder zu verteidigen. Die Hanse förderte die Beteiligung der Bürger und trug zur Entstehung demokratischer Prinzipien bei, beeinflusste das Seerecht und das Handelsrecht und hinterließ sichtbare Spuren in der Architektur, insbesondere in der Backsteingotik. Die Stadt war ein wichtiger Bestandteil dieses Handels- und Kulturraums. Obwohl die Stadt durch den Deutschen Orden kontrolliert wurde und in Konkurrenz zu dessen eigenständigem Handel stand, begann in dieser Zeit eine schnelle Entwicklung zur ersten Blütezeit. Die Hansemitgliedschaft war ein Katalysator für Danzigs Wohlstand und Autonomie. Die Stadt nutzte die Strukturen des Bundes, um ihre wirtschaftliche Macht auszubauen und ihre Selbstverwaltung zu stärken, auch wenn sie unter der Herrschaft des Deutschen Ordens stand.

Unter polnischer Krone – Goldene Ära und Herausforderungen (1454-1793)

Die Rückkehr Danzigs unter die polnische Krone im Jahr 1454 markierte den Beginn einer „Goldenen Ära“ für die Stadt, die bis ins späte 18. Jahrhundert andauerte. Nach dem Aufstand des Preußischen Bundes gegen den Deutschen Orden bat dieser König Kasimir IV. Jagiellon um die Inkorporation in das Königreich Polen. Danzig schwor dem König die Treue und wurde 1454 wieder Teil Polens. Im Jahr 1457 verlieh König Kasimir IV. der Stadt neue, weitreichende Privilegien, bekannt als Privilegium Casimirianum, die Danzig eine außergewöhnliche Autonomie innerhalb des polnischen Staates sicherten. Diese Privilegien mussten von jedem neuen polnischen König bestätigt werden, bevor der Stadtrat ihm die Treue schwor.

Handel und wirtschaftliche Blüte an der Ostsee

In dieser Zeit entwickelte sich Danzig zur größten und wohlhabendsten Stadt an der Ostseeküste. Ihre Prosperität basierte maßgeblich auf dem umfangreichen Handel mit den Niederlanden und ihrer Rolle als Hauptumschlagplatz für Polens Seehandel, insbesondere für den Getreideexport über die Weichsel. Um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert erreichte Danzig den Höhepunkt seiner wirtschaftlichen und kulturellen Blüte und war eine der reichsten Städte Europas, mit Handelsbeziehungen bis nach Spanien, Portugal und Venedig. Mitte des 17. Jahrhunderts zählte die Stadt rund 70.000 Einwohner.

Danzig genoss eine bemerkenswerte politische Eigenständigkeit. Es besaß das Recht, eigene Münzen zu prägen, hatte Stimmrecht während der freien Königswahlen Polens und führte eine eigene Außenpolitik, Gesetzgebung und Verwaltung. Dies verlieh der Stadt eine einzigartige semi-unabhängige Stellung innerhalb des polnischen Königreichs. Die Stadt nutzte ihre wirtschaftliche Stärke, um diese umfangreiche Selbstverwaltung unter der polnischen Krone zu bewahren.

Kultureller Aufschwung und religiöse Vielfalt

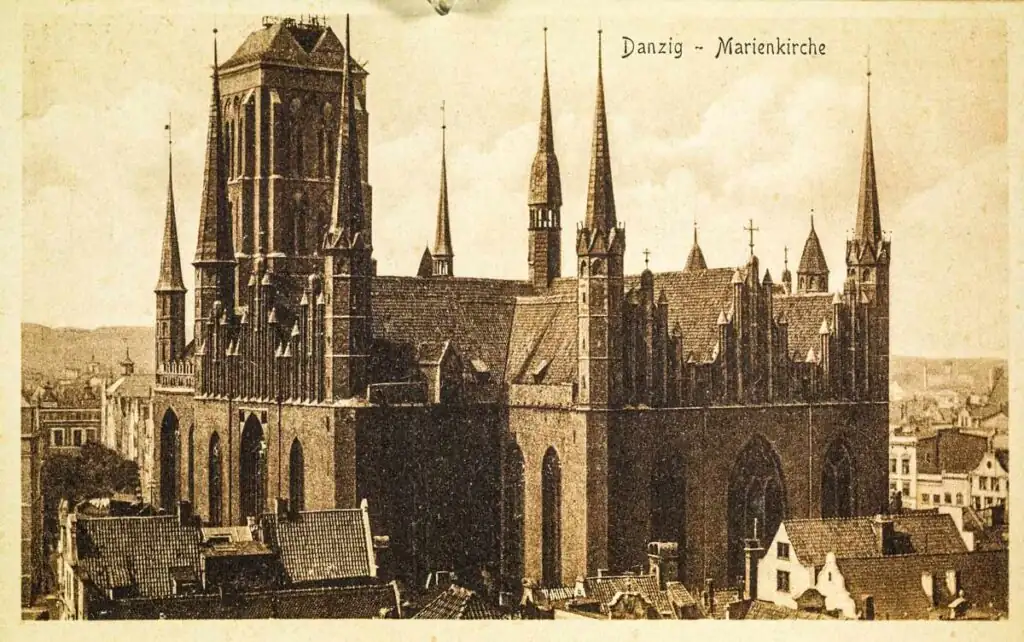

Die kulturelle Landschaft Danzigs war in dieser Periode von Vielfalt und Innovation geprägt. Im 15. und 16. Jahrhundert kam es zu bedeutenden kulturellen Veränderungen, die sich in Kunst, Sprache und wissenschaftlichen Beiträgen manifestierten. So wurde 1471 das berühmte Altarbild „Das Jüngste Gericht“ von Hans Memling in die Stadt gebracht. Im Jahr 1566 wechselte die Amtssprache der Stadtverwaltung vom Mittelniederdeutschen zum Hochdeutschen. Ab 1589 wurde Polnisch am lokalen Akademischen Gymnasium unterrichtet, und polnische Privatschulen entstanden, die im späten 17. Jahrhundert von 1370 polnischen Schülern besucht wurden. Die Architektur Danzigs wurde vom 16. bis zum späten 17. Jahrhundert stark von niederländischen Baumeistern beeinflusst, was sich im Renaissance-Stil vieler Gebäude widerspiegelt.3 Religiöse Toleranz war ebenfalls ein Merkmal; so wurde 1557 die lutherische Eucharistie erlaubt, und sowohl lutherische als auch katholische Gemeinden wurden toleriert. Die Stadt beherbergte verschiedene Gemeinschaften, darunter Lutheraner (87% im Jahr 1650), Calvinisten, Katholiken und eine französisch-hugenottische Gemeinde.

Trotz dieser Blütezeit sah sich Danzig auch Herausforderungen gegenüber. Die polnisch-schwedischen Kriege (1626–1629 und 1655–1660) beeinträchtigten den Wohlstand der Stadt erheblich, und eine Pestepidemie im Jahr 1709 forderte viele Opfer. Die Danziger Rebellion von 1577 führte zu einer sechsmonatigen Belagerung durch die Truppen König Stephan Báthorys, die mit einer Bestätigung der Privilegien der Stadt endete. Dennoch ermöglichte der Rahmen des Polnisch-Litauischen Commonwealth eine Periode des kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwungs, die Danzig zu einer der führenden Metropolen Europas machte.

Unter preußischer Herrschaft und napoleonische Episode (1772-1919)

Preußische Einkreisung und wirtschaftlicher Niedergang Danzigs ab 1772

Das 18. Jahrhundert markierte einen dramatischen Wendepunkt für Danzig, als Preußen seine Annexionsbestrebungen intensivierte und die Stadt schließlich in sein Territorium eingliederte. Bereits in den 1760er Jahren wurde Preußens Absicht deutlich, Danzig zu annektieren. Trotz diplomatischer Bemühungen Danzigs, den freien Handel mit Mächten wie Holland, Großbritannien, Frankreich und Dänemark zu sichern, und einer Garantieerklärung Katharinas II. von Russland im März 1767 für Danzigs „Rechte und Privilegien“, fiel die Stadt 1772 nicht mit der ersten polnischen Teilung an Preußen, hauptsächlich aufgrund russischer Intervention.

Doch im selben Jahr annektierte Preußen Pommerellen und kontrollierte nun auch Neufahrwasser und die Westerplatte. Dies war eine Katastrophe für den Handel, da die Stadt nun von preußischem Gebiet umschlossen war. Preußen nutzte seine Kontrolle über die Weichselmündung, um den Danziger Hafen abzuschnüren, indem es Zölle auf alle ein- und ausgehenden Schiffe erhob. Diese Zölle, kombiniert mit den weiterhin von Danzig erhobenen Abgaben, machten den Hafen unattraktiv. Friedrich II. verhängte zudem bei Fordon einen hohen Zoll auf alle weichselabwärts nach Danzig transportierten Waren. Eine regelrechte Blockade Danzigs in den Jahren 1783/84, die nur durch russische Vermittlung aufgehoben wurde, führte zu einem dramatischen Niedergang des Danziger Handels und des städtischen Gewerbes. Die Stadt verarmte, und die Einwohnerzahl sank auf etwa 36.000.

Annexion durch Preußen 1793: Das Ende der Selbstverwaltung

Die Annexion Danzigs durch Preußen erfolgte schließlich 1793 im Zuge der zweiten polnischen Teilung. Obwohl die Stadt zunächst militärische Verteidigungsmaßnahmen vorbereitete, kapitulierte sie, nachdem preußische Truppen die wichtigsten Stadttore besetzt hatten. Die jahrhundertealte Selbstverwaltung Danzigs endete damit. Trotz des Widerstands der polnischen und deutschsprachigen Bevölkerung, die die Stadt lieber bei Polen gesehen hätte, wurde Danzig Teil der Provinz Westpreußen. Viele Einwohner, darunter Arthur Schopenhauers Familie, emigrierten aus Protest. Ein studentischer Aufstandsversuch im Jahr 1797 wurde schnell unterdrückt.

Napoleon und die kurze Phase als Freie Stadt (1807–1814)

Nach 1793 erholten sich Handel und Industrie zunächst rasch, begünstigt durch die dritte polnische Teilung (1795), die Danzigs wirtschaftliches Hinterland durch die Eingliederung Warschaus in Preußen erheblich erweiterte. Doch die napoleonische Ära brachte weitere Veränderungen. Nach der Niederlage der Vierten Koalition und der Eroberung Danzigs durch französische, polnische und italienische Truppen errichtete Napoleon Bonaparte 1807 die semi-unabhängige Freie Stadt Danzig. Diese Periode währte jedoch nur kurz; nach Napoleons Niederlage und einer fast einjährigen Belagerung fiel die Stadt 1814 wieder an Preußen zurück.

Danzig im 19. Jahrhundert: Bedeutungsverlust und neuer Industriebeginn

Im 19. Jahrhundert litt Danzig unter wirtschaftlicher Stagnation und einem relativen Bedeutungsverlust. Die Stadt wurde von einem entscheidenden Teil ihres wirtschaftlichen Hinterlandes abgeschnitten, als Kongresspolen an Russland fiel und Danzig endgültig preußisch wurde. Preußische Behörden leiteten zudem einen Großteil des verbleibenden Warenverkehrs von der oberen Weichsel über den Bromberger Kanal nach Stettin um. Danzig, zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch die viertgrößte Stadt Preußens, fiel bis 1910 auf den 19. Platz zurück. Die natürlichen Begrenzungen des alten Danziger Hafens an der Mottlau und die mangelnde Modernisierung trugen ebenfalls zu den wirtschaftlichen Problemen bei. Dennoch entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine moderne Industrie, insbesondere der Schiffbau, mit großen Werften wie der Schichau-Werft.

Demografisch wuchs Danzig bis 1914 auf etwa 175.000 Einwohner. Es entstand eine ausgeprägte sozio-räumliche Segregation, bei der die wohlhabende Bürgerschaft in Vororte wie Langfuhr und Oliva zog, während die Altstadt von Handwerkern und Arbeitern mit schlechten Wohnbedingungen bewohnt wurde. Trotz der Germanisierungspolitik Preußens blieben Elemente der polnischen Identität und Kultur bestehen. Die polnische Minderheit in der Stadt engagierte sich ab den 1870er Jahren in Organisationen, gründete eine polnische Bank und gab polnische Zeitungen heraus. Die preußische Herrschaft und ihre Wirtschaftspolitik hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Danzig, doch die Stadt zeigte eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und eine sich wandelnde Identität unter fremder Herrschaft.

Die Freie Stadt Danzig (1920-1939) – Ein Pulverfass in der Zwischenkriegszeit

Neue politische Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Danzig zu einem zentralen Streitpunkt zwischen Deutschland und dem neu gegründeten Polen. Der Versailler Vertrag von 1919 schuf die Freie Stadt Danzig, einen Stadtstaat unter der Aufsicht des Völkerbundes, der am 15. November 1920 offiziell konstituiert wurde. Die Einwohner erhielten eine eigene Staatsbürgerschaft und verloren ihre frühere deutsche Staatsbürgerschaft. Eine Zollunion mit Polen wurde eingerichtet, und Polen erhielt Rechte wie die freie Nutzung des Hafens, ein polnisches Postamt und eine polnische Garnison auf der Westerplatte. Dieses Arrangement war ein Kompromiss, der die historischen Verbindungen Danzigs zu Polen und dessen wirtschaftliche Interessen berücksichtigen sollte.

Politische Spannungen und nationalsozialistische Radikalisierung

Die politische und soziale Dynamik in der Freien Stadt war von erheblichen Spannungen geprägt. Die mehrheitlich deutsche Bevölkerung Danzigs hegte einen starken Wunsch, die Entscheidung der Alliierten rückgängig zu machen und wieder Teil Deutschlands zu werden. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, der sich in der Wahl einer nationalsozialistischen Regierung in Danzig im Mai 1933 manifestierte, verstärkten sich die anti-polnischen Stimmungen.

Wirtschaftliche Konflikte und der Aufstieg von Gdynia

Die Beziehungen zu Polen waren durch wiederkehrende Konflikte gekennzeichnet. Während des Polnisch-Sowjetischen Krieges traten Danziger Arbeiter in den Streik, um die Lieferung von Munition an die polnische Armee zu blockieren. Angesichts des Widerstands der Danziger und großer ausländischer Investitionen begann Polen, 25 km entfernt, den großen Militärhafen Gdynia zu bauen, der direkt unter polnischer Kontrolle stand und bald zum „polnischen Fenster zur Welt“ wurde. Ein deutsch-polnischer Zollkrieg zwischen 1925 und 1934 führte dazu, dass Polen sich auf den internationalen Handel konzentrierte, eine neue Eisenbahnlinie zwischen Schlesien und der Küste baute und Zölle einführte, die den Transport von Gütern über polnische Häfen billiger machten. Gdynia entwickelte sich zum größten Hafen an der Ostsee, während Danzig unter den polnischen Wirtschaftssanktionen litt.

Diskriminierung der polnischen Minderheit in Danzig

Die polnische und jüdische Minderheit in Danzig war zunehmender Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Dies verstieß gegen internationale Gesetze, die eine Gleichbehandlung von Polen und Deutschen vorsahen. Konkrete Beispiele für Diskriminierung waren die Verweigerung der Aufnahme polnischer Kinder in öffentliche polnischsprachige Schulen, das Verbot der Anmietung von Räumlichkeiten für polnische Schulen und Kindergärten sowie die Tatsache, dass nur 8 öffentliche polnischsprachige Schulen existierten, während Polen 7 private Schulen organisierten. Ab 1937 wurden Polen, die ihre Kinder auf private polnische Schulen schickten, mit polizeilichen Maßnahmen zur Überführung in deutsche Schulen bedroht, und es kam zu Angriffen auf polnische Schulen und Jugendliche.

Deutsche Milizen verübten Übergriffe auf polnische Aktivisten, Pfadfinder und sogar Postboten, die polnische Presse verteilten. Deutsche Studenten griffen polnische Kommilitonen an und verwiesen sie von der Technischen Universität. Dutzende polnische Nachnamen wurden zwangsweise germanisiert, und polnische Symbole wurden von Wahrzeichen wie dem Artushof und dem Neptunbrunnen entfernt. Ab 1937 war die Beschäftigung von Polen in deutschen Unternehmen verboten, und angestellte Polen wurden entlassen. Die Verwendung der polnischen Sprache an öffentlichen Orten wurde untersagt, und Polen durften mehrere Restaurants, insbesondere deutsche, nicht betreten. 1938 kam es am polnischen Verfassungstag des 3. Mai zu über 100 Angriffen auf polnische Häuser. Im Jahr 1939, vor der deutschen Invasion Polens, wurden lokale polnische Eisenbahner verprügelt und verhaftet.

Die jüdische Gemeinde Danzigs sah sich ebenfalls schwerer Verfolgung ausgesetzt. Etwa 50 % der jüdischen Gemeinde verließen die Stadt innerhalb eines Jahres nach einem Pogrom im Oktober 1937. Nach den Novemberpogromen 1938 beschloss die Gemeinde, die Auswanderung zu organisieren, wobei der erste Transport nach Palästina im März 1939 begann. Bis September 1939 verblieben kaum 1.700, meist ältere Juden. Anfang 1941 lebten nur noch 600 Juden in Danzig; sie wurden später ins Warschauer Ghetto oder nach Theresienstadt deportiert, und die Mehrheit wurde in Vernichtungslager geschickt.

Danzigs Weg in den Zweiten Weltkrieg

Die Freie Stadt Danzig war von Natur aus instabil. Die Kompromisslösung, obwohl auf Frieden ausgerichtet, schuf aufgrund widerstreitender nationaler Bestrebungen und interner demografischer Gegebenheiten einen unhaltbaren geopolitischen Brennpunkt. Mit dem wachsenden Nationalsozialismus unter den Deutschen nahmen die anti-polnischen Ressentiments zu, und die Germanisierungs- und Segregationspolitik intensivierte sich. Im Oktober 1938 forderte Deutschland die Abtretung des Danziger Gebiets. Am 1. September 1939 überfiel Nazi-Deutschland Polen und annektierte die Freie Stadt offiziell am 2. September 1939, was den Beginn des Zweiten Weltkriegs markierte. Danzig wurde somit zu einem frühen Schauplatz nationalsozialistischer Aggression und der Verfolgung von Minderheiten.

Nachkriegszeit und Wiederaufbau – Die Neudefinition einer Identität (1945-Heute)

Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte für Danzig eine umfassende Zerstörung und eine radikale Neudefinition seiner Identität mit sich. Das historische Zentrum der Stadt war 1945 zu 90 % zerstört.3 Auf der Konferenz von Jalta und Potsdam wurde vereinbart, Danzig unter polnische Verwaltung zu stellen, und eine polnische Administration wurde am 30. März 1945 eingerichtet.

Die demografische Zusammensetzung der Stadt änderte sich drastisch. Zwischen 1945 und 1950 flohen oder wurden die meisten Deutschen, die vor dem Krieg die Mehrheit der Bevölkerung ausgemacht hatten, gemäß dem Potsdamer Abkommen nach Deutschland vertrieben.3 Neue polnische Bewohner wurden angesiedelt, viele aus Zentralpolen und den von der Sowjetunion annektierten polnischsprachigen Gebieten. Auch viele lokale Kaschuben zogen in die Stadt.

Danzigs Wiederaufbau: Politische Architektur und neue nationale Erzählung

Der Wiederaufbau Danzigs war nicht nur eine architektonische, sondern auch eine zutiefst politische und kulturelle Neudefinition. Die Rekonstruktion des historischen Zentrums, die zwischen 1952 und den späten 1960er Jahren erfolgte, zielte darauf ab, das vermeintliche Aussehen des 16. und 17. Jahrhunderts wiederherzustellen. Dabei wurden architektonische Ergänzungen aus der preußischen Zeit bewusst weggelassen oder als „preußische Barbarei“ abgetan. Stattdessen wurde der Einfluss niederländischer und flämischer Architektur betont, da Danzig historisch enge Beziehungen zu den Niederlanden und Flandern hatte, die bis in die Hansezeit zurückreichten. Dies war eine bewusste politische Entscheidung, um die Wiedervereinigung der Stadt mit Polen zu symbolisieren und eine neue nationale Erzählung zu etablieren. Die Straßenfassaden orientierten sich nicht immer an den Vorkriegsoriginalen, sondern an einem fiktiven Modell der polnischen Dominanzzeit.

Die Rekonstruktion wurde von Kritikern, darunter Donald Tusk, als „zweite Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet, da sie die historische Vielfalt der Stadt zugunsten einer ideologisch motivierten Einheitlichkeit opferte. Dennoch blieb Danzig ein Symbol für Widerstand und Freiheit. In den 1970er Jahren war die Stadt Schauplatz von Anti-Regierungs-Demonstrationen, die zum Sturz des kommunistischen Führers Władysław Gomułka führten. Zehn Jahre später, in den frühen 1980er Jahren, wurde in der Danziger Werft die Gewerkschaft Solidarność unter der Führung von Lech Wałęsa gegründet. Ihre Opposition trug maßgeblich zum Ende der kommunistischen Herrschaft in Polen 1989 bei und führte zur Wahl Wałęsas zum Präsidenten Polens.

Von der Solidarność-Bewegung zum modernen Danzig

Heute ist Danzigs Identität eine komplexe Mischung aus seiner reichen Geschichte und seiner Rolle als modernes, weltoffenes Zentrum. Die Stadt verbindet ihre hanseatische Vergangenheit mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Solidarność-Bewegung. Moderne Bauwerke wie das Europäische Solidarność-Zentrum, das Shakespeare-Theater und das Museum des Zweiten Weltkriegs koexistieren harmonisch mit den wiederaufgebauten historischen Gebäuden und tragen zur vielschichtigen Identität der Stadt bei. Danzig verkörpert eine Geschichte des Widerstands und der Freiheit, die von ihrer hanseatischen Autonomie bis zur Solidarność-Bewegung reicht und den starken Unabhängigkeitsgeist der Stadt gegen unterdrückende Regime widerspiegelt.

Bedeutende Persönlichkeiten Danzigs

Danzig war über die Jahrhunderte hinweg ein Geburtsort und Wirkungsstätte zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten, die die Wissenschaft, Kultur und Politik nicht nur der Stadt, sondern Europas prägten.

Wissenschaft und Forschung: Von Hevelius bis Fahrenheit

Im Bereich der Wissenschaft ragt Johannes Hevelius (1611–1687) hervor, ein berühmter Astronom, der in Danzig geboren wurde und dort sein Observatorium auf den Dächern seiner Häuser betrieb. Er erstellte Mondkarten, entdeckte vier neue Kometen und beobachtete Sonnenflecken. Ein weiterer bekannter Wissenschaftler ist Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736), der Erfinder des Quecksilberthermometers und der Fahrenheit-Skala.

Daniel Gralath (1708–1767), ein Physiker und Bürgermeister Danzigs, gründete 1743 zusammen mit Gottfried Lengnich die Danziger Naturforschende Gesellschaft und forschte im Bereich der Elektrizität. Nicolaus Copernicus besuchte die Stadt 1504 und 1526, und die erste gedruckte Veröffentlichung seiner heliozentrischen Theorie, Narratio Prima, erschien 1540.

Literatur und Philosophie: Schopenhauer, Grass und die Nachfolger

Unter den Philosophen und Literaten ist Arthur Schopenhauer (1788–1860) zu nennen, der in Danzig geboren wurde, die Stadt aber als Kind verließ, da seine Eltern die preußische Annexion ablehnten. Der Nobelpreisträger Günter Grass (1927–2015), ebenfalls aus Danzig stammend, prägte mit Werken wie „Die Blechtrommel“ die literarische Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte. Auch Martin Opitz (1597–1639), ein bedeutender Barockdichter, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Danzig. Polnische Schriftsteller wie Paweł Huelle und Stefan Chwin knüpften später an Grass an und setzten die literarische Tradition Danzigs fort.

Politik und Gesellschaft: Von Mieszko I. bis Lech Wałęsa

Im Bereich der Politik und Gesellschaft sind die frühen polnischen Herrscher wie Mieszko I. und die Herzöge der Samboriden-Dynastie (Mestwin I., Swietopelk II., Mestwin II.) von Bedeutung, die Danzig in das polnische Staatswesen integrierten und seine frühe Entwicklung prägten. In jüngerer Geschichte ist Lech Wałęsa (geb. 1943), der Anführer der Solidarność-Bewegung, eine weltweit anerkannte Persönlichkeit, die in Danzig den Widerstand gegen die kommunistische Herrschaft in Polen anführte. Auch Donald Tusk (geb. 1957), später polnischer Premierminister und Präsident des Europäischen Rates, ist ein gebürtiger Danziger, der die Identitätsdebatte in der Stadt mitprägte.

Weitere prägende Persönlichkeiten

Weitere Persönlichkeiten umfassen Paul Beneke (15. Jh.), ein Danziger Kapitän, der Hans Memlings „Jüngstes Gericht“ in die Stadt brachte , und Andreas Hünefeld (1606–1652), ein Danziger Drucker, der Rosicrucian Manifeste und Gedichte von Martin Opitz veröffentlichte. Die Stadt war somit ein Schmelztiegel für Innovation und intellektuelles Denken. Der offene, merkantile Charakter der Stadt zog vielfältige Talente an und förderte sie über Jahrhunderte hinweg. Die Biografien dieser Individuen spiegeln das komplexe deutsche und polnische Erbe der Stadt, ihre Kämpfe und ihre Beiträge zur europäischen Kultur und Wissenschaft wider.

Fazit – Kurze Zusammenfassung der Geschichte Danzigs

Von den Ursprüngen bis zur Hansezeit

Die Geschichte Danzigs ist eine dynamische Erzählung von geografischer Bestimmung, politischem Ringen und kultureller Blüte. Von seinen frühesten slawischen Siedlungsspuren und der strategischen Gründung durch Mieszko I. im 10. Jahrhundert als polnisches Tor zur Ostsee bis zu seiner Rolle als mächtige Hansestadt und autonomes Zentrum unter polnischer Krone – Danzig war stets ein Brennpunkt europäischer Entwicklungen. Die Stadt entwickelte sich durch ihre einzigartige Lage zu einem unverzichtbaren Handelszentrum, das den Austausch zwischen Ost- und Westeuropa maßgeblich prägte.

Danzig unter fremder Herrschaft – Deutsche Orden, Preußen und Kriege

Die wiederholten Machtwechsel, insbesondere die Übernahme durch den Deutschen Orden und später die Eingliederung in Preußen, stellten Danzig vor erhebliche Herausforderungen, die oft mit wirtschaftlicher Abschnürung und dem Verlust von Autonomie einhergingen. Doch selbst unter Fremdherrschaft bewahrte sich die Stadt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und eine eigene kulturelle Identität, die sich in ihrer Architektur, Sprache und den Beiträgen ihrer Gelehrten und Künstler widerspiegelte.

Neuanfang, Widerstand und heutige Bedeutung

Die Zwischenkriegszeit als Freie Stadt Danzig offenbarte die inhärente Instabilität eines geopolitischen Kompromisses, der durch nationalistische Spannungen und die Verfolgung von Minderheiten zum Scheitern verurteilt war und schließlich den Auftakt zum Zweiten Weltkrieg bildete. Der Wiederaufbau nach 1945, der bewusst eine polnische Identität betonte und preußische Spuren tilgte, war ein tiefgreifender Akt der Neudefinition.

In der jüngeren Geschichte wurde die Stadt zum Symbol für Freiheit und Widerstand, insbesondere durch die Solidarność-Bewegung, die maßgeblich zum Fall des Kommunismus in Europa beitrug. Die Stadt verkörpert heute eine vielschichtige Identität, die ihre hanseatischen Wurzeln, ihre polnische Zugehörigkeit und ihren Geist des Aufbruchs miteinander verbindet. Danzigs Geschichte ist somit ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eine Stadt durch ihre strategische Bedeutung, ihre wirtschaftliche Vitalität und den unbeugsamen Geist ihrer Bewohner immer wieder ihre Identität neu formte und dabei eine zentrale Rolle in der europäischen Geschichte spielte.

Erkunde auch unsere Seiten zu den schönsten Sehenswürdigkeiten, Hotels und Aktivitäten in Danzig, um dein Wissen über die Stadt zu vertiefen.